Schnitgers Orgeln in Liturgie und Musik

Musikalische Nutzung im Laufe der Zeiten

Heute gehören Orgeln zum Normalinventar fast jeder Kirche; mit ihnen wird der Liedgesang der Gemeinde gestützt, und außerdem erklingen auf ihnen das Vor- und Nachspiel zum Gottesdienst. Zu Schnitgers Zeit jedoch dienten Orgeln ganz anderen Zwecken: schon dann, wenn es um Lieder ging. Zudem standen sie auch im Zentrum von konzert-ähnlichen Einlagen im Gottesdienst. Und Generationen von Spielern wurden von ihnen zu Kompositionen inspiriert.

Bild: Schnitgers Taufkirche in Golzwarden mit dem Gehäuse der von ihm 1698 maßgeblich umgestalteten Orgel. Dass Schnitger an ihr arbeitete, ergab sich nicht zuletzt aus gottesdienstlichen Änderungen: Das Vorgängerinstrument stand im Norden der Kirche; davon rückte man ab. Und die Emporen (hier mit Bildern von Johann Christoph Wallzell) sollten Platz für die wachsenden Gemeinden bieten. Foto: Konrad Küster

Musik in der Kirche, oder: Wie fromm war Schnitger?

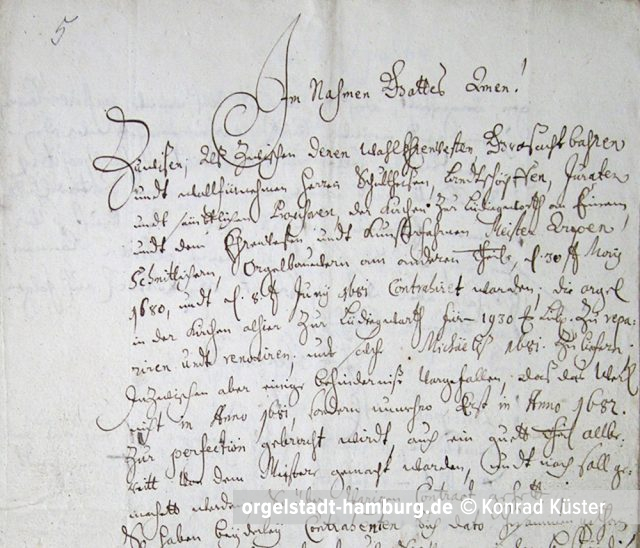

Als der Groninger Organist Siwert Meijer 1853 ein Werkverzeichnis Schnitgers nach dessen eigenen Unterlagen veröffentlichte, stellte er ihr eine Würdigung der Person voran: Schnitgers Fähigkeiten seien mit wahrem „godsdienstzin gepaard“ gewesen, also mit tiefer Gläubigkeit. Als Beleg dafür zitiert er die Aufschriften, die auf Schnitgers Orgeln bzw. Verträgen stehen: „In Jesu Namen. Amen.“, „Gott allein die Ehre“ und Ähnliches. Was er nicht wissen konnte: Es war eine allgemeinlutherische Position, diese Beziehungen zwischen Glaube und Musik herzustellen.

Nach dieser Auffassung sind alle Gläubigen dazu verpflichtet, Gott ewig zu danken: für die Erlösung der Sünder durch den Tod Jesu. „Ewige Dankbarkeit“ heißt dabei: Alle müssen Gott loben, zuerst auf Erden, später aber auch gemeinsam mit den Engeln im Himmel, jeweils mit dem individuell Bestmöglichen, und zwar (wie die Engel) mit Musik.

Diese Auffassung leitete auch Bach, wenn er seine Partituren mit „Soli Deo Gloria“ kennzeichnete: Nicht auf den irdischen Schöpfer der Musik kommt es an, sondern auf den Zweck, der mit ihr erreicht werden soll. Dasselbe gilt auch für die Orgeln, die ohnehin als höchste Form dieses Gotteslobs angesehen wurden. Wenn Schnitger sich in diese Ideenwelt einreihte und den Blick von sich als Erbauer auf den Zweck seines Tuns lenkte, entsprach er damit völlig dem Denken seiner Zeit.

Video zur Musiktheologie an der Nordsee

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.

Die Orgel auf halbem Weg in den Himmel

Besonders schöne Darstellungen dafür, dass die Musik für die Gläubigen den Himmel öffne, finden sich an der Orgelempore in Golzwarden, außerdem in Neuenfelde, wo sich die Pedaltürme im himmlischen Engelskonzert fortzusetzen scheinen – man kann in der Kirche die Idealposition dafür selbst bestimmen.

Noch sprechender ist die Inszenierung in Jork. Über der Orgel wölbt sich der Sternhimmel; unter dem Rückpositiv ist das weihnachtliche Musizieren der Engel bei Bethlehem zu sehen. Mit ihnen schwebt die Orgel also zwischen Himmel und Erde.

Solomusik und kirchliches Lied

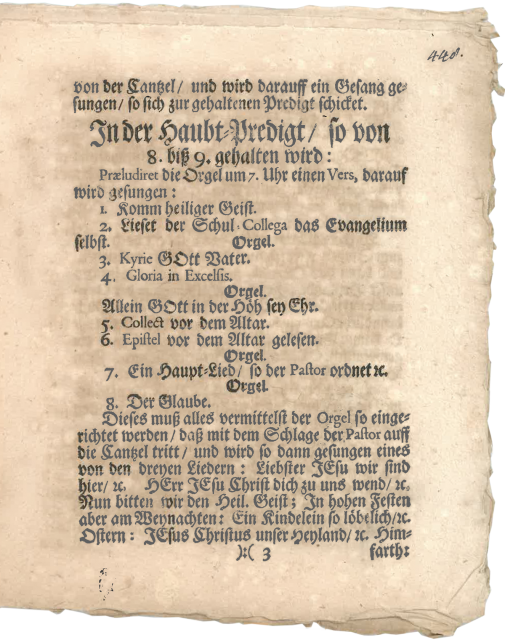

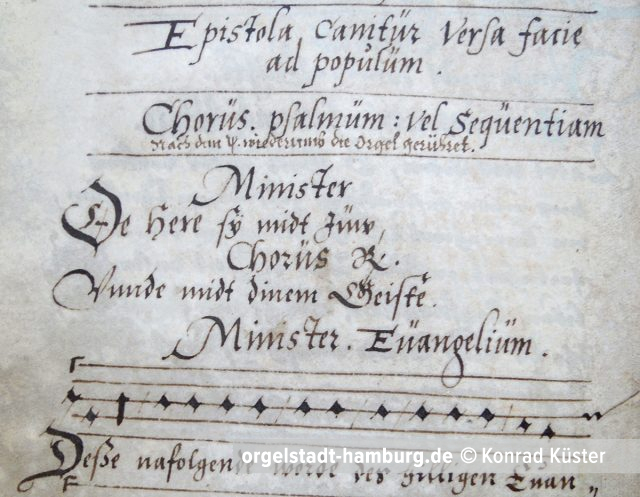

Die Zwecke, denen Schnitgers Orgeln zu ihrer Erbauungszeit dienten, lassen sich exemplarisch anhand der Kirchenordnung verdeutlichen, die 1699 für Hamburg erlassen wurde.

Zu Beginn des Gottesdienstes spielte der Organist „einen Vers“, der dem Eingangslied „Komm Heiliger Geist, Herre Gott“ vorangestellt wurde; vielleicht war dieser „Vers“ aber auch ein „Präludium“, das nur in die Tonart des Liedes einstimmte. Daraufhin waren ähnliche Orgelanteile vorgesehen zwischen der Evangelienlesung und dem Kyrie, im Gloria zwischen Intonation und Lied („Allein Gott in der Höh sei Ehr“), zwischen Epistellesung und „Hauptlied“, nach diesem als Einleitung des Credo-Liedes („Wir glauben all an einen Gott“) sowie nach der Predigt „kürtzl[ich]“ vor dem Te Deum und vor dem ersten Abendmahlslied („Jesus Christus, unser Heiland“).

Wo es sich um veritable Lied-„Vorspiele“ handeln solle, wird nicht gesagt. Weil die meisten Lieder in jedem Gottesdienst gleich vorkamen und die Gemeinden den Ablauf auswendig kannten, konnten die Organisten also auch etwas noch Kunstvolleres spielen. Und die Lieder selbst wurden zumeist noch nicht von der Orgel begleitet, sondern – wie einst – von einer Schülergruppe.

Wenn eine Orgel also besonders dazu geeignet scheint, Liedmelodien hervortreten zu lassen, bezieht sich dies zunächst auf das solistische Spiel: auf den improvisatorischen Umgang mit eben diesen Melodien.

Gab es zu Schnitgers Zeiten „Orgelkonzerte“?

Für die Zeitabläufe des Gottesdienstes übernahm der Organist in Hamburg eine steuernde Funktion: „Vermittelst der Orgel“ wurde erreicht, dass der Prediger nach genau einer Stunde auf die Kanzel trat. Auf diese Weise war ein freies, kunstvolles Musik-Erlebnis im Gottesdienst ausdrücklich erwünscht.

Dies galt noch mehr für die Orgelanteile in der Sonnabend-Vesper; hier hatte sich im frühen 17. Jahrhundert – nach niederländischen Vorbildern – eingebürgert, dass die Hamburger Hauptkirchenorganisten Lieder in großen Variationszyklen oder Fantasien aufbereiteten, tatsächlich also in konzertähnlichen Veranstaltungen. Diese Kunststandards drangen auch in Dörfer vor – für Schnitgers Jugendzeit etwa belegt aus Langwarden, wo ein Organist wirkte, der genau dieses in Hamburg und Lübeck studiert hatte.

Anregungen aus den nördlichen Niederlanden

Mit der Reformation waren in vielen Gegenden, die sich dem Calvinismus zuwandten, die Orgeln aus den Kirchen beseitigt worden. Nicht aber in den nördlichen Niederlanden: Dort dienten sie als Schlüssel zur neuen Kirchenmusik, dem „Genfer Psalter“. Das Erlernen der Texte und Melodien fiel den Gemeinden schwer.

In den großen Städten ebenso wie in den Dörfern konnte ein Organist die Aufgabe übernehmen, Liedmelodien ausgiebig „vorzuspielen“: am Sonnabendnachmittag, ebenso vor und nach dem Sonntagsgottesdienst. Dies geschah am wirkungsvollsten in kunstvollen Variationsfolgen, also in unterschiedlich aufbereiteten Strophen. Wer die Lieder auf diese Weise mehrfach hört, hat es leichter, sie zu memorieren.

Diesen Techniken hatten schon die älteren Orgeln im Groninger Land gedient, die Schnitger umbaute; in ihnen war dies von der Klangdifferenzierung zwischen Hauptwerk und Rückpositiv unterstützt worden. Und dieser Effekt prägte auf besondere Weise auch eine andere Orgel: Schnitgers Instrument in Schloss Charlottenburg. Auch die preußische Herrscherfamilie war calvinistisch.

Nur das Rückpositiv ragt in den Raum hinein, während Schnitger Haupt- und Pedalwerk im Hintergrund beließ. Der Klangunterschied zwischen beiden ließ sich damit noch deutlicher herausarbeiten als in einer niederländischen Kirche.

Klangbeispiel: Johann Pachelbel, Praeludium in d, gespielt von Kurt Mild (Berlin-Charlottenburg, Schnitger-Orgel der Eosander-Kapelle, Aufnahme von 1940, DRA B0060013). Der Organist wechselt bei 1:25 zum viel direkter wirkenden Klang des Rückpositivs über.

Orgelbegleitung des Gemeindegesangs in den Niederlanden

Gerade in den Dörfern ließ sich mit dem bloßen Melodie-Memorieren keine ausreichende Kenntnis der Lieder erreichen. Sollten sie im Gottesdienst gesungen werden, musste man sich Ton für Ton vorantasten, angeführt vom mehr oder minder verzweifelten örtlichen Schulmeister.

Um dieses Chaos in den Griff zu bekommen, setzte man sich über das gottesdienstliche Orgelverbot hinweg: Im Groninger Land wurde der „Psalmengesang“ der Gemeinde auf der Orgel begleitet, unter der Hand schon um 1610, offiziell legalisiert ab etwa 1630. Damit ließ sich das Liedtempo steigern, so dass die Gemeinden erstmals auch den Gesangstext verstanden.

Schnitger und die Musik des norddeutschen Orgelbarock

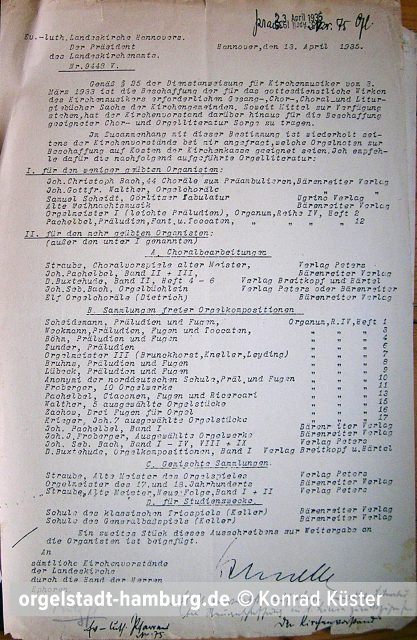

In den 1920er-Jahren entdeckte die „Orgelbewegung“, wie gut sich nicht nur Orgelwerke Bachs auf Schnitgers Orgeln spielen lassen, sondern auch die (damals eben erst wiederentdeckte) Orgelmusik des 17. Jahrhunderts, von der obendrein viele Werke aus Norddeutschland stammen. Das hat das Musikleben bis heute geprägt.

Viele dieser Komponisten waren aber älter als Schnitger; wenige haben je eine Schnitger-Orgel erlebt, und kaum einer ist durch sie kompositorisch inspiriert worden. Welcher von diesen Musikern kannte also überhaupt Schnitgers Orgeln?

Bach hatte sich 1720 um den Posten an der Hamburger Jacobi-Orgel beworben. Georg Böhm mag diese kennen gelernt haben, als er in Hamburg wohnte – seine Lüneburger Orgel wurde hingegen nicht von Schnitger geprägt.

Andere wussten gut, wer Schnitger war, spielten aber gleichfalls nicht regelmäßig auf einem seiner Instrumente: weder Johann Adam Reinken an der Hamburger Katharinenkirche noch Dieterich Buxtehude in Lübeck. Von Schnitgers Orgeln weiter entfernt sind ohnehin alle Älteren: auch die Hamburger Jacobi-Organisten Hieronymus Praetorius und Matthias Weckmann, ebenso Heinrich Scheidemann, Franz Tunder und Nicolaus Bruhns.

So bereichernd das Spiel dieser Werke auf Orgeln Schnitgers wirkt, müssen dessen Ziele sich von dieser Musik noch unterschieden haben.

Schnitgers Orgeln und die Musik älterer Zeit

Ein Stück weit repräsentieren die älteren norddeutschen Orgelmeister eine andere Stilrichtung als diejenige Schnitgers: Zwar integrierte er Älteres, doch das Überkommene veränderte er auch; ein rein konservativer Orgelbauer war er nicht.

Dort, wo er Kriegsschäden beseitigte, beließ er es nicht dabei, die Orgeln einfach nur wieder auf den Stand zu bringen, den sie zuvor gehabt hatten. Und wenn er Instrumente umbaute, die kontinuierlich dem Zeitstil angepasst worden waren, muss sich darin zwangsläufig ein Stilwandel äußern. Insofern gab er auch der Hamburger Jacobi-Orgel 1689–93 ein anderes Klangprofil als das, auf das ihre älteren Spieler kompositorisch reagiert hatten: Hieronymus Praetorius (1560–1629) und Matthias Weckmann (um 1616–1674). Denn die alten Pfeifen, die schon in deren Dienstinstrument gestanden hatten (also vor bzw. nach dem Fritzsche-Umbau), waren ja nunmehr in Schnitgers erweitertem Klangkonzept aufgegangen.

Musik an Orgeln Schnitgers: zu seinen Lebzeiten und kurz danach

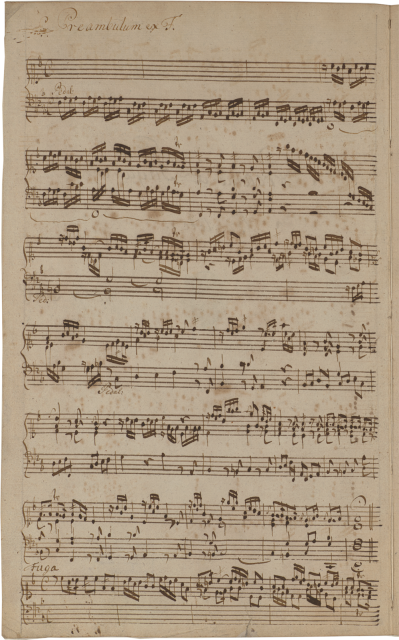

Nur von wenigen Musikern, die Schnitger begegneten, hat sich Orgelmusik erhalten, die in der direkten Auseinandersetzung mit seinen Instrumenten entstand. Sie müssen den Stil-Idealen, die er selbst vertrat, besonders nahe gestanden haben und verdienen daher ein besonderes Interesse.

Im Zentrum stehen dabei zunächst Vincent Lübeck (1654?–1740) und sein gleichnamiger Sohn (1684–1755). Der ältere wurde 1674 Organist an St. Cosmae et Damiani in Stade, also an der eben von Schnitgers Lehrer Hus fertiggestellten Orgel; 1702 wechselte er nach Hamburg an Schnitgers Orgel in St. Nikolai über, wo er bis zu seinem Tod wirkte (sein gleichnamiger Sohn trat die Nachfolge an). Unzählige Male war er Fachgutachter für neue Schnitger-Orgeln.

Von ihm sind einige Präludien mit Fugen überliefert (von denen manche auch dem Sohn zugeschrieben werden), drei komplette Choralbearbeitungen und nicht zuletzt die Ensemblemusik, deren Komposition und Aufführung ihm in Stade oblag. Seine „freien“ Orgelwerke werden manchmal als Nachklang der „großen“ norddeutschen Orgeltradition gesehen; dass sie der Orgelbau-Entwicklung Schnitgers besonders nahe stehen, müsste auch im Hinblick auf dessen Klangideale zu denken geben.

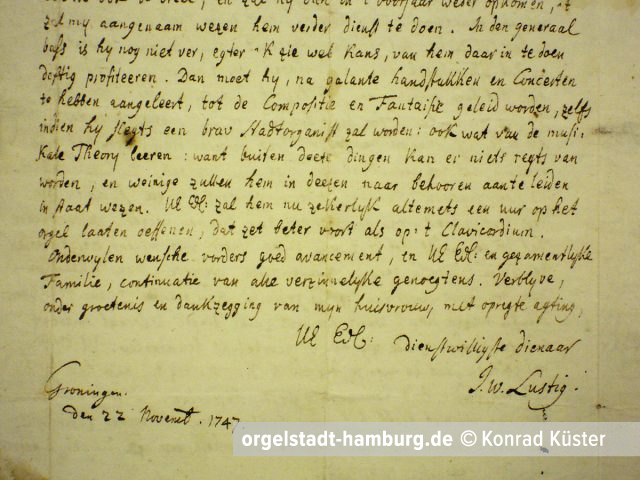

Der Generation von Vincent Lübeck d. J. gehören zwei weitere „Schnitger-Komponisten“ an: Christoph Wolfgang Druckenmüller und Jacob Wilhelm Lustig. Und schon Christian David Graff (1700–1774) in Magdeburg eröffnet die lange Reihe der „Schnitger-Choralbearbeitungen“, die sich bei Georg Albrecht Appel (gest. 1762) in Rendsburg, Michael Johann Friedrich Wiedeburg (1720–1800) in Norden und Carl Michael Meineke (1745–1824) in Oldenburg fortsetzt. Dieser Nach-Schnitger-Welt entstammen auch die Hamburger Orgelwerke Georg Philipp Telemanns, seit 1721 städtischer Musikdirektor und Kantor am Johanneum – dem Gebäudekomplex mit Schnitgers „Cappeler“ Orgel von 1680.

Klangbeispiel: Vincent Lübeck, Praeludium in C, gespielt von Hilger Kespohl auf der Schnitger-Orgel in Steinkirchen

Christoph Wolfgang Druckenmüller und Jacob Wilhelm Lustig

Das Wirken von Christoph Wolfgang Druckenmüller (1687–1741) stand lebenslang im Zeichen Schnitgers. 1687 als Organistensohn in Borstel geboren, wurde er vor allem von einem späteren Schnitger-Dienstinstrument des Vaters geprägt: in Norden. Sein Berufseinstieg ereignete sich dann 1709 an der neuen Orgel in Jork mit ihren drei Manualen. Sie muss ihn zu seinen Konzerten für Orgel ganz allein inspiriert haben, die noch immer in Beziehung zur alten Toccatenkunst stehen, aber stärker von ihr abrücken als die Werke Vincent Lübecks. Seine letzten Lebensjahre verbrachte er als Domorganist in Verden.

Noch jünger als Druckenmüller war der 1706 geborene Jacob Wilhelm Lustig. Als Vertreter seines gleichnamigen Vaters spielte er schon 1717 an Schnitgers Orgel in der alten Hamburger Michaeliskirche; 1728 wurde er an die Martinikerk in Groningen berufen, wo er bis 1796 wirkte. Unter anderem schrieb er 24 Capricetten für Orgel (um 1770), von denen manche den freien, „phantastischen“ Stil der norddeutschen Orgelkunst in eine neue Klangwelt überführen.

Video: Druckenmüller-Konzertsatz an der Franz-Caspar-Schnitger-Orgel in Zwolle (1721)

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.

Kompositionen an Schnitger-Orgeln im 19. Jahrhundert

Zieht man die musikstilistischen, liturgischen und orgelbaulichen Wandlungen in Betracht, die schon während der ersten Jahrzehnte nach dem Tod Schnitgers wirksam wurden, überrascht es umso mehr, wie intensiv seine Instrumente Musiker, die an ihnen spielten, auch im 19. Jahrhundert kompositorisch inspirierten.

Eher im Hintergrund bleiben drei Musiker, die gleichwohl an großen Orgeln wirkten. Der eine ist Wilhelm Grundmann (1795–1860), der 1842 an die weitgehend unveränderte Orgel in Norden zog. Neben ihm steht Carl Leschen (1808–1900), der 1844–99 an der Itzehoer Laurentii-Orgel wirkte. Von beiden haben sich (den liturgischen Ansprüchen der Zeit folgend) mehrere Choralvorspiele erhalten. Der dritte ist Carl Sauerbrey in Stade (1804–1847), der, aus Thüringen stammend, zugleich von der dort gepflegten Bach-Tradition geprägt war.

Bedeutender sind dagegen drei andere: Johann Friedrich Schwencke, Julius Katterfeldt und Carl Loewe.

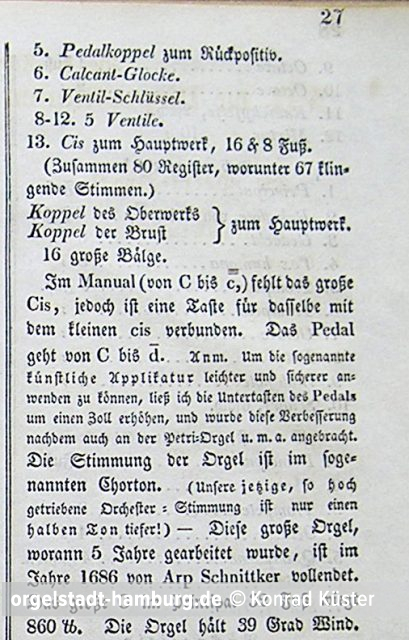

Johann Friedrich Schwencke

Johann Friedrich Schwencke (1792–1852), Hamburger Kantorensohn und selbst Organist an St. Nikolai, musste 1842 beim Hamburger Brand den Untergang dieser Kirche und seiner Orgel miterleben. Ihre Disposition, die er im Anhang seines Choralbuchs von 1832 angibt (gemeinsam mit denen der anderen Hamburger Orgeln), hat sein Musizieren geprägt. Schwencke gab auch eindrucksvolle, aufwendige Präludien in Druck, in denen die gesamte Klangpalette des traditionellen norddeutschen Orgelbaus gefordert wird, ferner zahlreiche Choralvorspiele; zusammen bilden diese Werke ein Kaleidoskop dessen, was ein Organist in der Auseinandersetzung mit einem Schnitger-Instrument im frühen 19. Jahrhundert zu leisten vermochte.

Klangbeispiel: Johann Friedrich Schwencke, Präludium f-Moll. Richard von Busch an der Orgel in Steinkirchen (geringfügig bearbeitet; Konzertmitschnitt 2006). Für den Melodiepart fordert Schwencke eine Zungenstimme (hier ausgewählt: „Krumphorn“ des Brustwerks).

Julius Katterfeldt und Carl Loewe

Julius Katterfeldt (1813–1886) startete in seinen Beruf wie einst Druckenmüller, Lustig oder Vincent Lübeck jun.: fokussiert auf eine Schnitger-Orgel. Denn sein Vater wirkte an der Hamburger Jacobi-Kirche. Vor allem die drei Nachspiele op. 1, die er in den frühen 1830er-Jahren drei Hamburger Bürgern widmete, lassen sich auf diese Frühzeit beziehen; sie entstanden vermutlich schon nach der „Meisterlehre“, die Katterfeldt in Darmstadt bei Christian Heinrich Rinck absolviert hatte. Später in Schleswig und Preetz tätig, wurde von ihm 1885 eine Orgelsonate (d-Moll) gedruckt, deren Einleitungsteil ohne Kenntnis des virtuosen Orgelstils der Buxtehude-Tradition nicht denkbar ist.

Weiter von diesem Stil entfernt ist der einzige Schnitger-Organist des 19. Jahrhunderts, der sogar einer breiten Nachwelt bekannt geblieben ist: Carl Loewe (1796–1869), der gefeierte Balladenkomponist. Selbst Organistensohn, wurde er 1820 an Schnitgers Stettiner Jakobiorgel berufen und hatte den dortigen Posten bis 1866 inne. 1851 gab er ein Buch Musikalischer Gottesdienst in Druck; in ihm sind 44 Präludien und 20 Choralvorspiele enthalten, die sein Wirken an dieser Schnitger-Orgel spiegeln.

Klangbeispiel: Julius Katterfeldt, „Den Manen Rincks“. Hilger Kespohl an der Orgel in Steinkirchen (Konzertmitschnitt 2008)

Ensemblemusik

Wer bei der Nutzung von Schnitger-Orgeln nur an solistische Orgelmusik (Präludien und Fugen, Choralbearbeitungen etc.) denkt, vergisst einen zentralen Bereich, dem die Orgeln dienten: Sie standen als Generalbassinstrumente auch im Zentrum von Figuralmusik-Aufführungen – also von Kirchenmusik mit Singstimmen und Instrumenten.

Erstaunlich viele solcher Werke, die für Schnitger-Orgeln entstanden, sind erhalten geblieben. Eine zentrale Funktion übernehmen die Stader Werke: Neben den Kantaten, die Vincent Lübeck als Stader Cosmae-Organist schrieb, ragt die Musik hervor, die Moritz Schlöpcke offensichtlich zur Wiedereinweihung der von Schnitger umfassend renovierten Orgel in der Stader Etatskirche komponierte, dem Gotteshaus der schwedischen Regierungsbehörde. Keines dieser Werke hat einen obligaten Orgelpart; doch ebenso wird nicht einmal in den Orgelweihkantaten Bachs das Schlüsselinstrument mit mehr als einem Continuopart vorgestellt.

Auch die erhaltenen Kantaten von Johann Nicolaus Hanff sind Schnitger-Musik: Er hat sie während seiner Zeit als fürstbischöflich lübeckischer Hoforganist in Eutin komponiert. Ob auch seine Choralvorspiele für die dortige (einstige) Schnitger-Orgel entstanden, ist übrigens unklar. Hinzu kommen eine Kantate von Adrian Lutteroth, der seine Schnitger-Begeisterung aus Magdeburg nach Berlin mitgenommen hatte, und drei von seinem Schüler Christian David Graff, der später an St. Ulrich und Levin in Magdeburg wirkte. Telemanns Kantaten-Aufführungen, die im Hamburger Johanneum nachweisbar sind, mögen in der benachbarten Kirche stattgefunden haben: mit der Orgel, die heute in Cappel steht.

Alle diese Werke dienen als Mahnung, dass Kirchenmusik nicht im Altarraum von einer Truhenorgel getragen werden solle, sondern von der vollen Registerpracht der örtlichen Hauptorgel.

Bauliche Zeugnisse für Ensemblemusik

An mehreren Schnitger-Orgeln ist bis heute erkennbar geblieben, wie sich die Musiker um die Orgel gruppierten.

Musiker neben der Schnitger-Orgel in Norden waren ungehindert hörbar, aber so unsichtbar, wie die Theologie der Zeit sich dies wünschte: verborgen hinter Schnitzwerk (vgl. das Bild zuvor). Entsprechendes Gitterwerk findet sich auch an der Orgelempore der Stader Kirche St. Cosmae et Damiani – und in Hamburg-Neuenfelde. Es hat überall denselben Zwecken gedient.

Ein demgegenüber völlig andersartiges, offenes Arrangement umgibt die Schnitger-Orgel auf Pellworm: Auf der Brüstung der Empore befinden sich schmiedeeiserne Pulte, in die sich Notenblätter einfügen lassen. Dass eine Agrargemeinde wie diese aus den Reihen der Einwohnerschaft eine qualitätvolle „Adjuvantenmusik“ organisieren konnte, war im norddeutschen Küstenraum (und an Schnitgers Orgeln) kein Einzelfall.