Schnitgers Team

Schnitgers Gesellen: ihre Aufgaben, ihre Chancen

Schnitgers Werkstatt war in Hamburg beheimatet; eines seiner Häuser lag an der Straße Bei den Mühren, unweit der heutigen Elbphilharmonie direkt an einem Arm der Elbe. Viele Orgeln ließ er per Schiff transportieren; hier mag seit 1693 eine seiner Produktionsstätten gelegen haben. Eine andere war der „Orgelbauerhof“ in Neuenfelde; und obendrein hatte er veritable Firmenniederlassungen, zumindest in Bremen und Groningen.

Bild: Hamburg zur frühen Zeit Schnitgers: Ausschnitt aus dem Stadtpanorama von Joachim Luhn in der Hamburger Hauptkirche St. Jacobi (1681). Von rechts: der alte Dom und St. Petri, im Vordergrund St. Katharinen, St. Johannis (links dahinter, mit Laternentürmchen) sowie links außen St. Nikolai. Die vorderste Reihe höherer Häuser zwischen St. Nikolai und St. Katharinen mag zur Straße „Bei den Mühren“ gehört haben. Foto: Konrad Küster

Schnitger-Nachfolge

„Von Meisterhand“ geschaffene Orgeln können nie nur eine einzige Person als Urheber haben. Schon das Aufstellen einer größeren Orgel lässt sich von einer einzigen Person nicht durchführen. Jeder Orgelbauer hat folglich Gehilfen, häufig auch Lehrlinge. Wie viele Personen tatsächlich am Bau einer bestimmten Orgel beteiligt waren, ist in der Rückschau nicht zu bestimmen – und ebenso nicht, wie viele Personen jemals für Schnitger arbeiteten.

An diese „Schüler“ richtete das Geniezeitalter die romantische Erwartung, dass sie aus Ehrfurcht vor jemandem, den die Nachwelt (mit Recht) für einen überragenden Meister hält, lebenslang dessen Praktiken fortführten. Das andere Extrem bedachte man noch nicht: dass sich Nachwachsende gegenüber ihrem Meister emanzipieren und die erlernte Grundlage eigenständig fortentwickeln.

Das Letztere ist im Orgelbau der Nach-Schnitger-Generationen unübersehbar: Sogar dann, wenn Schnitgers Groninger Werkstatt sich bis 1869 weiterverfolgen lässt, haben sich schon für seine direkten Werkstattnachfolger manche Ziele anders dargestellt als für den Gründer. Und: Wenn elementare Prinzipien der Orgelgestaltung beibehalten wurden, deutet dies nicht nur auf Traditionen des Handwerklichen hin, sondern mindestens ebenso sehr auf konstante Vorstellungen der Auftraggeber in Gottesdienst, Kirchenarchitektur und Orgelklang.

Lernen durch Nachahmung, ohne „Schüler“ zu sein

Nicht jeder Orgelbauer der Zeit um 1700, dessen Instrumente denjenigen Schnitgers ähneln, muss dessen Schüler gewesen sein. Denn Orgelbauer konnten auch durch sorgfältiges Studium der Instrumente, denen sie beim Stimmen und bei kleinen Reparaturarbeiten begegneten, deren Bauweise übernehmen.

Ein brillantes Beispiel dafür ist Jürgen Marcussen (1781–1860), der Begründer eines mittlerweile weit über 200 Jahre alten Orgelbaubetriebs. Er war beim Erlernen seiner Kunst fast ausschließlich auf sich gestellt – bei jahrelanger Reparaturtätigkeit. Als er dann 1819/20 sein Opus 1 baute (für Sieseby, heute im Dom zu Haderslev, Dänemark), lehnte er sich so weit an diese älteren Orgeln an, dass es besonders zum Spiel von Musik des 17. Jahrhunderts geeignet scheint.

Auf ähnliche Weise muss sich auch der junge Schnitger – nach dem Tod seines Meisters – fortgebildet haben: vor 1680 etwa in Borstel, Jork und Assel.

Gesellen in Schnitgers Arbeitsabläufen

Das Geschäftsmodell, das Schnitger über rund zwei Jahrzehnte hinweg aufbaute, war auf Gesellen angewiesen. Während sie Arbeiten vor Ort ausführten, konnte er auch Aufträge akquirieren. Und auch seine Mitarbeiter in Hamburg müssen gewusst haben, was in seiner Abwesenheit zu tun war. Die Früchte dieser Arbeiten sind also mit guten Gründen „Schnitger-Orgeln“.

Kaum sinnvoll ist der Vergleich mit Rembrandt, in dessen Werkstatt die „angestellten Maler“ weitgehend selbstständig gewesen sein müssen, aber offensichtlich und ausdrücklich an einem gemeinsamen Rembrandt-Idiom arbeiteten. Die Produktionsabläufe, die zu Orgeln als „großen Maschinen“ führen, sind anders als in einer Malerwerkstatt – gerade bei Schnitger.

Schon für Zeitgenossen war das Arbeitsmodell schwer zu verstehen. So behauptete in Berlin ein lokaler Konkurrent Schnitgers, das Instrument in Schloss Charlottenburg werde von einem jungen, unerfahrenen Orgelbauer namens Lampertus gebaut. Lambert Daniel Kastens jedoch führte als Geselle seines Meisters ein von diesem erarbeitetes (in diesem Fall sogar besonders ausgeklügeltes) Konzept aus.

Bis heute kennt man diese Arbeitsweise: von größeren Handwerksbetrieben. Die Ausführung eines Auftrags ist nicht davon abhängig, dass der Chef dauernd „sichtbar“ ist. Was also ist bei Schnitger anders: dass sich das Ganze schon vor über 300 Jahren ergab – und überregional. Doch so ist die Nachfrage im Orgelbau nun einmal.

Der Meister und die Gesellen

Das Geschäftsmodell setzte Vertrauen zwischen dem Meister und den Ausführenden voraus; wie wichtig dies war, zeigt sich dort, wo es einmal nicht funktionierte. 1696–98 lagen die Arbeiten in Pieterburen bei Schnitgers Gesellen Johan Radeker. Er stellte die Orgel (gemeinsam mit Rudolf Garrels) zwar fertig; doch er verliebte sich am Ort und vergaß darüber, wie Schnitger notierte, das korrekte Abrechnen für die aus Hamburg übersandten Materialien. Da er sich ähnlich über die beiden „Schelme und Tagdiebe“ äußerte, die für ihn 1700 in Groningen und Uithuizen arbeiteten, scheint zwischen Hamburg und Groningen zeitweilig einiger „Sand im Getriebe“ gewesen zu sein.

Doch gab es auch bessere Verhältnisse. Der Idealfall ist etwa für den Gesellen Andreas Weber belegt, der in Lüdingworth die Schnitger-Orgel nahezu selbstständig aufrichtete (dabei aber wiederum Gehilfen benötigte).

Filialen

Schon für die Familie Scherer war es typisch, je nach Auftragslage durch das nördliche Mitteleuropa zu ziehen: von Hamburg aus, aber mit längeren Aufenthalten an den jeweiligen Arbeitsorten. In zahlreichen Orten, in denen Schnitgers Mitarbeiter über Jahre hinweg nachhaltig tätig waren (insbesondere in Magdeburg), muss man sich deren Arbeiten dagegen ähnlich vorstellen wie für die noch älteren Generationen wandernder Orgelbauer (und wie auch noch für Schnitgers Lehrer Hus).

Andere Mitarbeiter waren über längere Zeit für eine größere Region zuständig. Dies gilt etwa für Johan Radeker in Groningen, der zwischen 1698 und 1711 zunächst für Schnitger arbeitete und dies später in Groningen und Fryslân eigenverantwortlich fortführte. Eine ähnliche, eingrenzbare Dauerbeschäftigung gab es zwischen 1693 und 1715 von Bremen aus für Gregorius Struve, der auch später noch zwischen Elbe und Jade wirkte. Das rechtfertigt die Vermutung, dass Schnitger veritable Filialen unterhalten habe.

Eine echte Produktionsstätte war ferner der Altländer Hof, den Schnitger seit 1693 in Neuenfelde besaß.

Konnten sich Schnitgers Gesellen selbstständig machen?

Der Betrieb Schnitgers expandierte bis nach der Jahrhundertwende, als der Meister über 50 Jahre alt war. Wie also war es möglich, daneben als Jüngerer einen eigenen Betrieb aufzubauen – zumal Schnitger postum der Ruf vorauseilt, neben sich keine Konkurrenz geduldet zu haben?

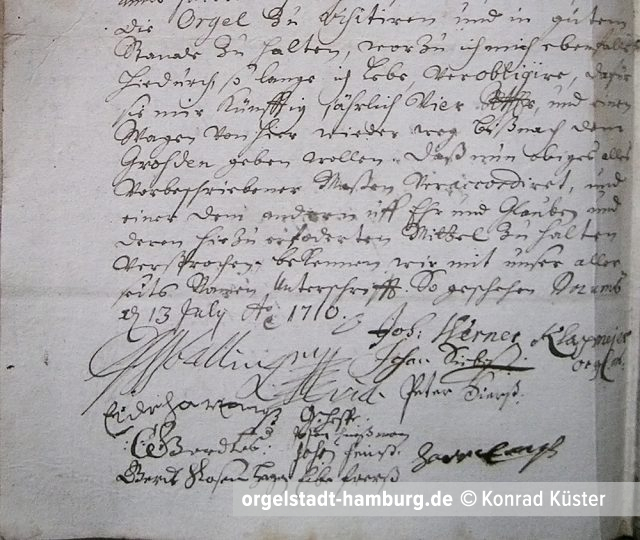

Erstaunlicherweise gab es kaum Reibereien. Seinem einstigen Gesellen Johann Werner Klapmeyer „überließ“ er einen weiten Raum an der Elbmündung (bis an die Weser); nach 1695 trat er dort nicht mehr in Erscheinung. Andere richteten völlig selbstständige Werkstätten in Lüneburg, Lübeck und Stettin ein. In Ostfriesland wirkten zwischen 1688 und 1709 ausschließlich Orgelbauer außerhalb der Schnitger-„Schule“.

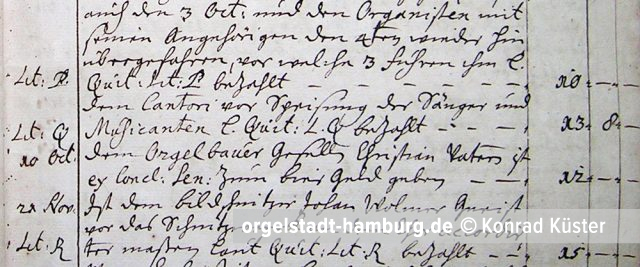

Konflikte gab es erst, als sich er um 1700 exklusive Orgelbauprivilegien ausstellen ließ (vielleicht aus Sorge vor dem heraufziehenden Großen Nordischen Krieg: ab 1700). Doch sie ließen sich kaum durchsetzen. Dass Schnitger fortan in „dänischen“ Städten Schleswig-Holsteins und im Alten Land Orgeln baute, ließ Platz für die Entfaltung anderer; mit Christian Vater kam es zu einer funktionierenden Interessensabgrenzung in Oldenburg.